感染症ローテーター向けに話している内容を自分のアウトプットを兼ねてまとめてみました

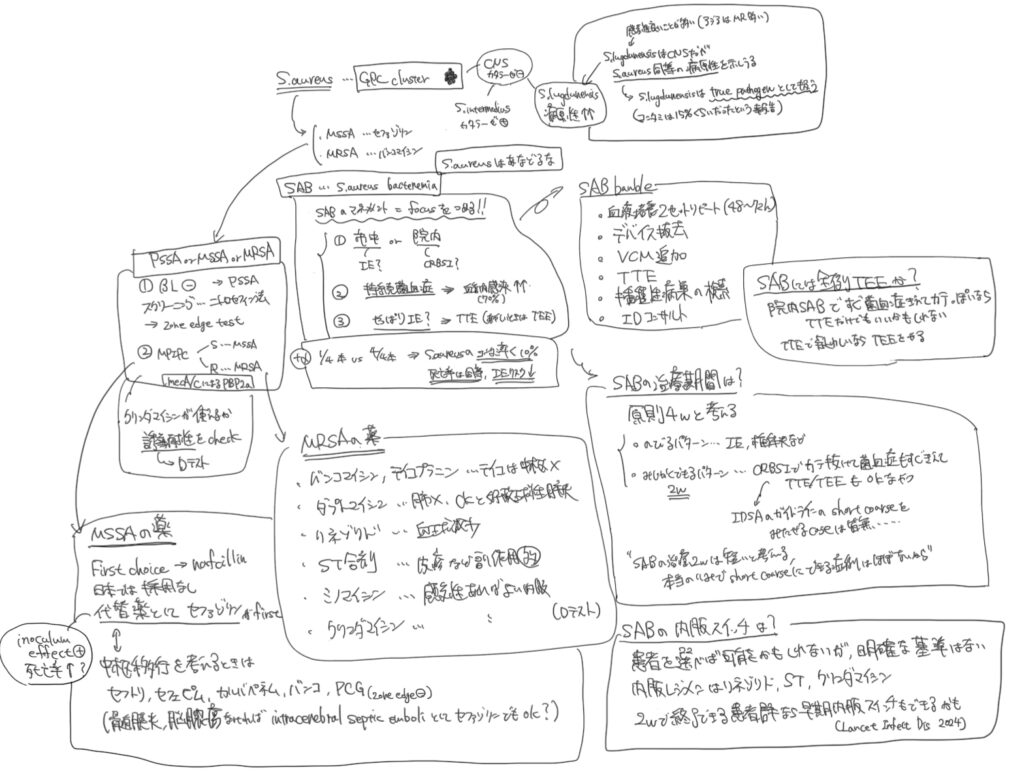

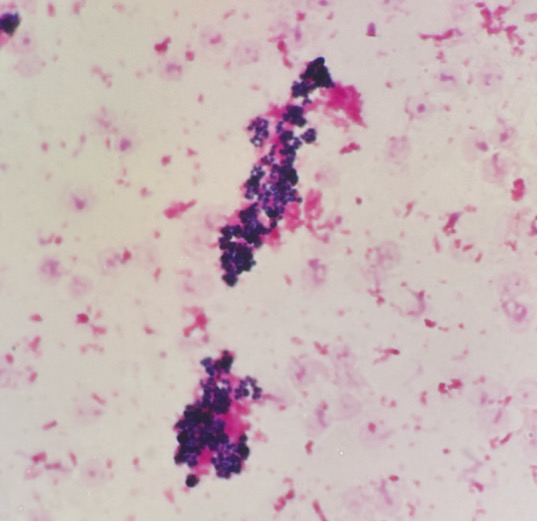

・GPC clusterには大きく分けてS.aureusとCNSがいて、S.aureusは病原性が強く侮ってはいけない。

・CNSでもS.lugdunensisはS.aureus同等の病原性を持ち、血液培養から検出された場合、真の菌血症として扱う(コンタミ率は15%程度と報告されている)

・S.aureusは感受性によってPSSA、MSSA、MRSAに大別する。

・PSSAはβラクタマーゼ陰性のS.aureus。ニトロセフィン法でスクリーニングし、最終的にZone edge testが陰性ならPSSAと考え、PCG使用が検討できる(PCGがS(MIC≦0.12)でもβラクタマーゼ陰性とは限らない(MIC≦0.03なら確認検査不要))

・MSSAかMRSAかは感受性表の”MPIPC”を見る

・海外では感性であればnafcillinがFirst choiceであるが、本法では採用はなく、代わりにセファゾリンを用いる(βラクタマーゼによるinculum effectが治療失敗と関連しうるという研究もある)

・MRSAの治療は基本はバンコマイシンを用いる。代替薬としてテイコプラニン、ダプトマイシン、リネゾリドなどがある。テイコプラニンはバンコマイシンと比較して、腎機能障害や皮疹の副作用が少ないことが知られているが、バンコマイシンと違い中枢移行がないことに注意が必要。

・S.aureusが血液培養から検出されたらSAB bundleを思い出す

・S.aureusはたとえ血液培養1/4本の陽性でも真の菌血症として対応する(4/4本の陽性と比較して、IEのリスクは低いが、死亡率は同等である)

・SABのマネジメントの最も重要なポイントは、感染Focusを探ることである。①市中 or 院内、②持続菌血症かどうか、③やっぱりIEではないか、という感じで考える。

・市中SABはIE、院内のSABではカテ感染/デバイス感染をまずは疑うが、結局IEの精査はする。SABのプレゼンでは、カテや血管内デバイスがあるか、あるならいつ/どこから/どうやって入れたか、それは抜去できるのかも確認しておく。

・持続菌血症は血流感染症の可能性を引き上げる(70%)。S.aureusの持続菌血症ではIE、感染性大動脈瘤、化膿性血栓性静脈炎などを念頭に検索する。

・IEを示唆する身体所見として、眼瞼結膜点状出血、osler結節、爪下出血、新規の心雑音などをチェックする。

・TEEがSAB全例に必要かは難しく、患者背景によってはTEEまでやるか悩ましい症例もある。カテ感染らしい+持続菌血症ではなく、その他IEのリスクも低い症例ならTTE陰性を確認することで代用することもある。

・IEであったとしても患者背景によっては、無理にTEEまでせず、TTEで簡便に少なくともope適応の所見はないということをチェックし、4-6週間の静注を行って、終了前に再度TTEをして変わりがないことだけ見ておくという方法もリーズナブルだろう。

・SABの治療期間は原則4週間と理解しておく、カテ感染で持続菌血症がなく、免疫不全などがない症例では2週間のshort coarseも検討されるが、IDSAのCRBSIのガイドラインを見ると、その条件を満たせる症例は実際は皆無である。実臨床では、TEEまでやらなくとも、それ以外が問題なく、経過が良い非複雑性のSABなら2週間とすることも多く、入院期間や患者背景から柔軟に対応している。

・SABの早期内服スイッチも近年検討されてきているが、明確な選択基準はない。2024年のLancetではshort coarseで終了できる患者群で早期内服スイッチの非劣勢が示されているが、除外基準や内服レジメンの選択に注意が必要である。

コメント