【Clinical Question】

β-ラクタム延長投与/持続投与の有用性が近年報告されていますが、実際のエビデンスや使い所はどういうところになるのでしょうか?

【Answer】

延長投与/持続投与は、時間依存的な殺菌効果を発揮するβラクタムをゆっくり投与することで、T>MICをより確実に達成しようというコンセプトで行われています。

・重症例での有用性

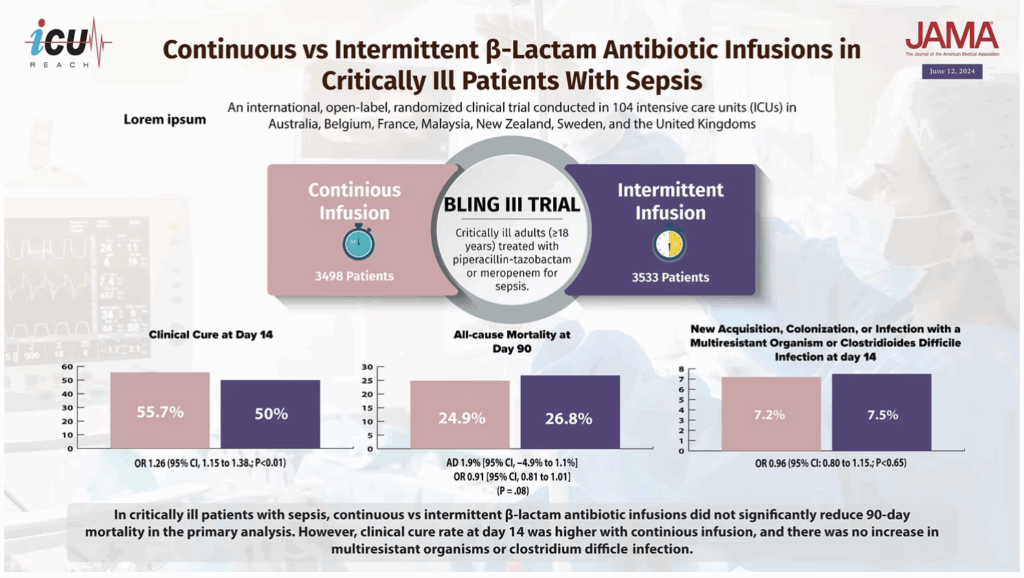

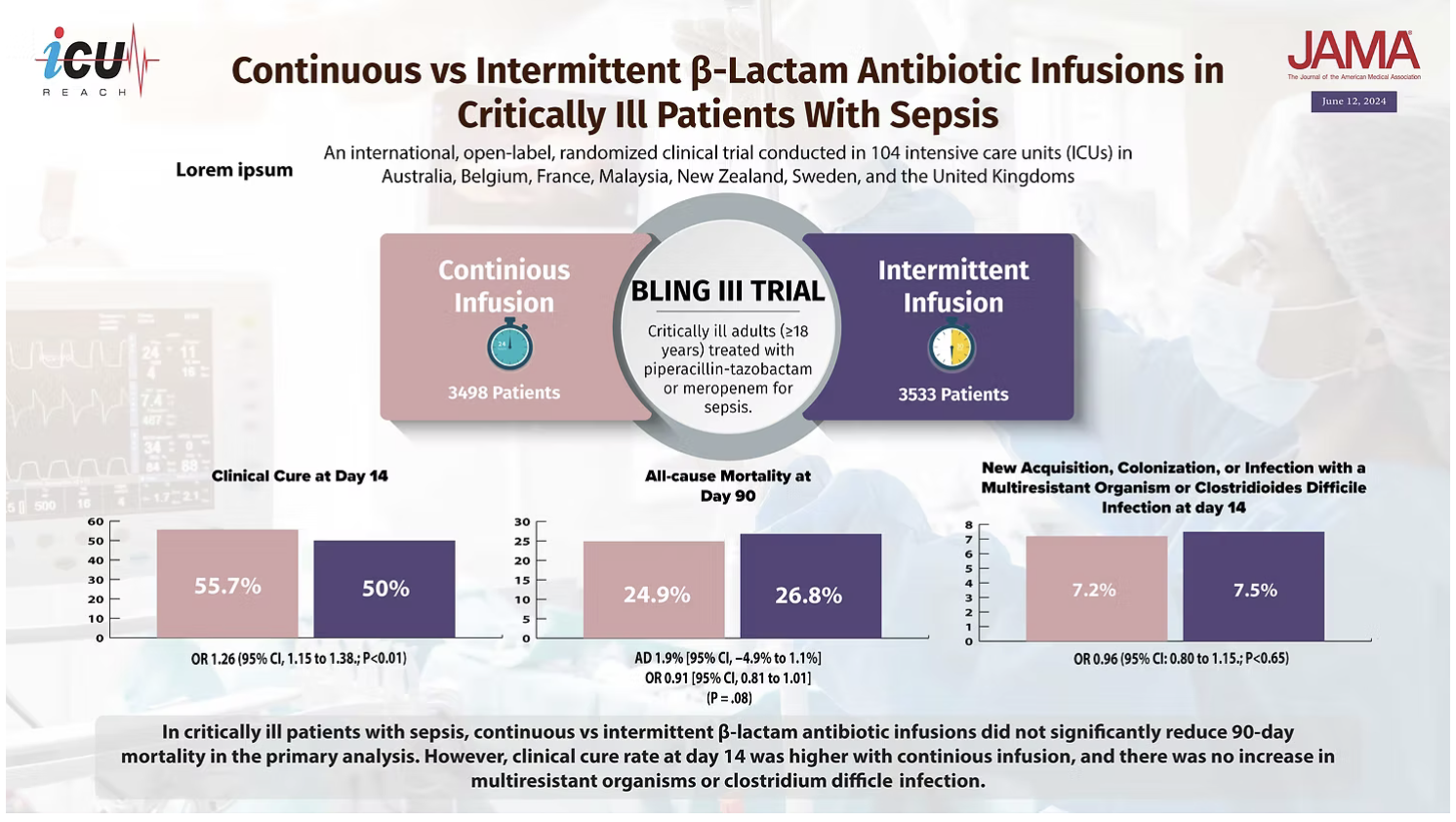

敗血症/敗血症性ショックを対象としたランダム化試験で、ピペラシリン・タゾバクタム or メロペネムの持続投与を間欠投与を比較し、90日死亡率は差はなかったが(24.9% vs 26.8%)、臨床的治癒率が持続投与群で改善した(55.7% vs 50.0%)と報告されています。その後、この試験を含めたメタアナリシス(JAMA 2024)では敗血症/敗血症性ショック患者における全死亡(90日)および臨床的治癒率が改善することが示唆された。

いくつかの研究があるようですが、少なくとも持続投与は間欠投与と同等の有効性を有しており、重症患者では死亡率や治癒率に関して有用性があるかもしれないという認識です。

・高MICでの有用性

PK/PDシュミレーションではMIC 16までなら延長投与で>90%以上の目標達成が得られそうというデータはありますが、臨床的なデータは限られています。

その上、他の薬剤との比較試験はなく、感受性がIやRの株で無理に延長投与で治療してみるという根拠はないようです(その場合は他の薬剤を用いるべき)。

CLSIでは緑膿菌について、MIC16では延長投与なら達成可能、MIC 32はだめ(死亡率上昇)ということを根拠に、S≦16/I=32/R≧64と設定しています(MIC 16は延長投与推奨)。あくまでもSの株に使用するという姿勢がよさそうです。

【参考文献】

JAMA. 2024;332(8):638.

Clinical Infectious Diseases 2013;56(2):272–82.

Clin Ther. 2023 Jan;45(1):72-77.

CLSI

コメント