【Clinical Question】

脊髄硬膜外膿瘍の治療は抗菌薬+外科的ドレナージが基本であり、教科書的には抗菌薬は髄液移行性のあるものを静注で用いるように記載されています。ただそうすると長期入院が必要であったり、抗菌薬副作用が出てしまった時の選択肢に難渋することがあります。

実際のところ、どれくらい中枢神経移行性や静注治療が重要なのかという点について調べてみます。

【Answer】

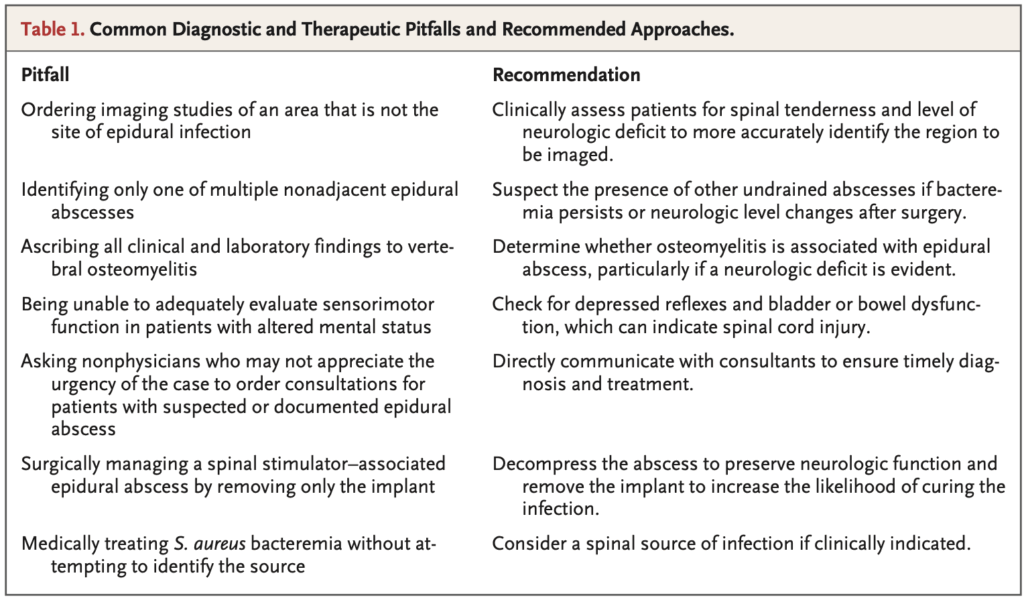

まずは脊髄硬膜外膿瘍の一般論ですが、2006年のNEJMにreviewがありよくまとまっています。

これによると硬膜外膿瘍の診断ポイントは、

① 臨床的に圧痛部位や神経学的所見を罹患部位を同定し、画像検査を行う

→本当は胸椎にあるのに腰椎MRIを取ってしまい見つからないというピットフォール

② 頸椎なら頚部痛+腕への放散痛、腰椎なら腰痛+下肢痛という症状を生じるが、胸椎は放散痛が胸痛や腹痛と表現され、診断が遅れる場合がある

③ 神経学的欠損、反射低下、膀胱直腸障害から脊髄損傷を疑い、即座に整形外科と手術介入を協議する

→24時間以内の外科治療が神経学的予後の改善に有用と考えられている

④ 画像検査は造影MRIが最も感度が高い

一般的に化膿性椎体炎の診断時には硬膜外膿瘍がないかという点に注意が必要であり、神経学的所見(下肢麻痺、放散痛、膀胱直腸障害)がないかを日々チェックする必要があります。

個人的な意見ですが、椎体炎全例で造影MRIを撮るのはオーバーと考えており、臨床的に椎体炎を疑う場合には、神経学的所見がある場合には初期から造影MRIを推奨しますが、神経学的所見がない場合は単純MRIで評価、経過や画像で怪しい所見があれば造影MRIを追加するというスタンスでマネジメントしています。これも個人的な感覚ですが、硬膜外膿瘍を合併する症例は菌血症が持続したり、発熱や炎症反応が遷延し、治療反応が悪いなという印象を受けることが多いです。

治療は、前述の通り外科的ドレナージと抗菌薬となります。神経学的所見がない+血液培養等で微生物学的診断がついている場合は手術適応とはならないことが多いです。この場合でも急速に脊髄圧迫症状が出現する場合があり、その場合はすぐに整形外科に手術を相談します。教科書的には中枢移行性のある抗菌薬を静注で用い、抗菌薬治療期間は文献によって異なりますが、ドレナージできている場合は4-6週間、ドレナージ不十分の場合は6-8週間となっています。

本題ですが、抗菌薬の髄液移行性や静注期間についてですが、例のごとくRCTはなく、いくつかの後方視研究を元に判断することになるので、本質的には“中枢移行性のある抗菌薬を静注でやり切った方が安全だよね”ということには変わりはない点は理解しておかないといけません

これを考える上で、重要な論文として、“ASP vs Cefazolin for the Treatment of MSSA Spinal Epidural Abscesses”というMayo Clinicから2021年に出されたIDSAの論文があります。MSSAによる脊髄硬膜外膿瘍に対して、中枢移行が悪いとされるセファゾリンと抗ブドウ球菌ペニシリン(ASP)での治療成績を後方視的に比較したものであり、治療失敗、死亡率や90日再発率に差がなかったという結果でした。この研究ではほとんどの症例でドレナージが行われており、静注期間は外来を含めて大体6週間、経口を含めると大体8週間という形であり、6週間を超える抗菌薬治療を行なった理由としては症状や炎症反応高値の持続が多くを占めていました。この結果からは、ドレナージが行われていればセファゾリンとASPの治療成績は同等な可能性が示唆されます。一方で、セファゾリンは中枢移行性が意外と良いかもしれないという研究結果もあり混乱しますが、元となった論文では、セファゾリンの投与量が2g 6時間ごと or 8-10g/day 持続投与という用法が選択されているため単純に比較ができない点に注意が必要です。現時点では確実性を要するような髄膜炎治療には用いず、使ってもMayoの研究を元にドレナージできている硬膜外膿瘍までという認識で良いかと思います。中枢移行の議論はなかなか決着がつきませんが、残念ながら教科書通り、中枢移行がある抗菌薬を優先して使用する形が良いと考えます。

内服スイッチに関しては、椎体炎では経過が良ければ2週間程度での内服スイッチが可能なことが示唆されています。この研究ではドレナージされている硬膜外膿瘍ドレナージも含まれており、同様に経過が良ければ早期内服スイッチを検討する根拠にはなりそうです。

これも個人的な意見ですが、実際にどうしているかというと、ドレナージ良好な症例に関しては転院や退院、点滴ルート確保が難しくなるなどタイミングで内服スイッチしています(IEや菌血症の治療期間は担保した上で)。ドレナージできなかった症例に関しては、そもそも状態が悪く手術に行かなかったということも多く、入院が長引く傾向にあるので可能な限り静注でやり切る形としています(これもケースバイケースですが)。

【Clinical pearl】

・硬膜外膿瘍の診断には、放散痛/下肢麻痺/膀胱直腸障害を見落とさないことが重要であり、椎体の圧痛なども参考に適切なMRI撮像範囲を指定する

・硬膜外膿瘍の治療は、中枢移行のある静注抗菌薬を6-8週間使用することが推奨されている

・後方視研究では、ドレナージが良好であればMSSA硬膜外膿瘍でセファゾリンはASP同等、2週間での内服スイッチが検討できる可能性が示唆されている

【参考文献】

N Engl J Med 2006;355:2012-20. (Spinal Epidural Abscessの古き良きrevier)

Clinical Infectious Diseases 2023;77(8):1120–5. (セファゾリンの中枢以降に関するコラム)

BMC Infectious Diseases 2014, 14:226. (椎体炎2週間で内服スイッチ)

コメント