【Clinical Question】

“化膿性血栓性静脈炎は抗凝固はルーチンで用いない”というのが一般論と思いますが、どういう症例では抗凝固療法を検討すべきなのか、まとめてみます。

【Answer】

化膿性血栓性静脈炎には、①カテーテル関連化膿性血栓性静脈炎、②レミエール症候群、③化膿性海綿静脈洞血栓症、④化膿性門脈血栓症などがあり、これらそれぞれの抗凝固の適応について考えてみます。

・カテーテル関連 Catheter-related septic thrombophlebitis

Up to dateの記載では、抗凝固療法はルーチンでは不要とされており、抜去と抗菌薬投与で十分な症例がほとんどです(体感とも一致しています)。

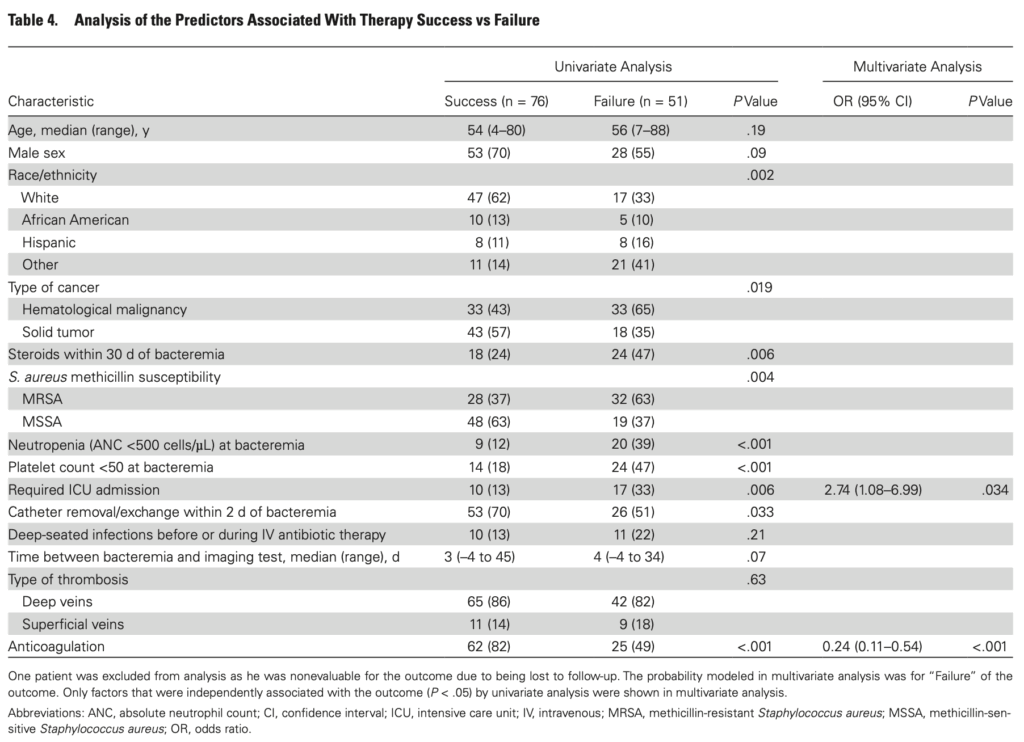

抗凝固療法に関するデータとしては、癌患者のS.aureus CRBSI 128例を対象とした研究が有名ですが、ここでは抗凝固療法は治療失敗率低下の可能性が示唆されています。そのため抗凝固療法は、適切な抗菌薬治療でも菌血症が持続する場合や、血栓が進展する場合に適応を検討するという立ち位置が良いかなと考えます。

抗凝固でも菌血症が持続する症例では、外科的血栓除去(切開排膿 or 静脈切除)を検討すると記載されていますが、そこまでいく症例は稀です(選択肢としては押さえておく)。

・Lemierre’s syndrome

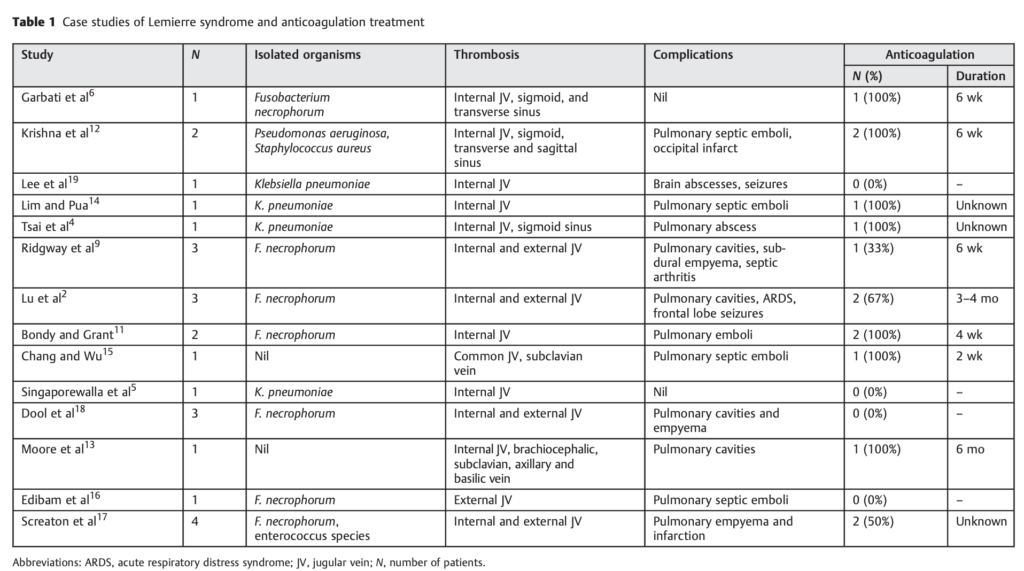

こちらも同様で、一般的には抗凝固療法は行わず、抗菌薬治療でも菌血症が持続する場合や血栓が進展する場合に検討すべしとなっています。この適応には脳静脈洞への血栓進展を抑制するという意味合いも含まれているようです。

データは症例報告に限られており、敗血症性塞栓イベントを減らすかどうかは不明となっています。抗凝固をして治療成功した症例も、抗凝固をしなくても治療成功した症例も報告があり、有用性は判断できないという認識です。

抗凝固を行った場合、血栓進展が停止したと判断された場合に抗凝固は中止とするというのが合理的であり、血栓傾向が強い患者では6ヶ月以上の抗凝固を行うことがあると記載されています。

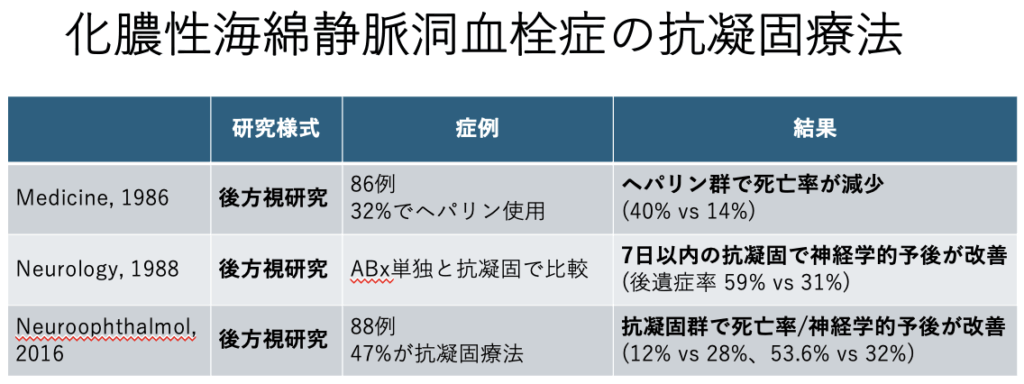

・化膿性海綿静脈洞血栓症 Septic cavernous sinus thrombosis

化膿性海綿静脈洞血栓症は、唯一早期抗凝固療法が推奨されているものになります。

小規模後方視研究がメインですが、下表のようにいくつかの研究で、抗凝固療法の有用性が指摘されており、早期開始による死亡率/神経学的予後の改善が期待されます(血栓進展による神経学的ダメージが大きいということなのでしょうか)。

・化膿性門脈血栓症 Pylephlebitis

こちらも前向き研究はなく、ルーチンでの抗凝固療法は行わず、抗菌薬治療でも菌血症が持続する場合や血栓が進展する場合に検討すべしとなっています。Up to dateを見ると、血栓が腸間膜静脈へ及ぶ場合(腸管浮腫等の合併症)や起因菌がBacteroidesの場合(血栓リスクが高いらしい)にも、抗凝固を検討すると記載されています。

100例のPylephlebitis患者のうち、35例が抗凝固を受けており死亡率が低かった(67% vs 22%)という研究がありますが、一方で67例の後方視研究では血栓消退は早くなったが死亡率低下とは関連しなかったという報告もあり、ルーチンで抗凝固を用いるという根拠は乏しいようです。

総括としては、抗凝固が推奨されるのは海綿静脈洞血栓症のみであり、それ以外は菌血症や血栓進展が抑えられない時に、出血リスクと天秤にかけ適応を検討するのが良さそうです。

【Clinical Pearl】

・化膿性血栓性静脈炎は、①カテーテル関連、②レミエール、③海綿静脈洞血栓症、④門脈血栓などのパターンに分けられる。

・抗凝固療法が積極的に検討されるのは海綿静脈洞血栓症のみである

・それ以外は、菌血症が持続する場合や血栓進展が抑えられない場合に、出血リスクと天秤にかけ、抗凝固療法の適応を検討する。

【参考文献】

Open Forum Infect Dis. 2018 Oct 1;5(10):ofy249.

→癌患者のS.aureus CRBSI 128例を対象とした研究

Int J Angiol. 2013 Jun;22(2):137-42.

→レミエール症候群の抗凝固に関する研究

J Laryngol Otol. 2002 Sep;116(9):667-76.

→海綿静脈洞血栓症の抗凝固

Up to date

コメント