【Clinical Question】

非結核性抗酸菌 NTM は、そこまで遭遇頻度は高くなく、とっつきにくい印象があります。菌種によっては培養条件のサポートが必要であり、起因微生物の想定が診断に重要なことがあります。知識の整理をかねて、感染症医として最低限知るべき基礎知識をまとめてみます。

【Answer】

NTMは培養期間と条件、主要な感染臓器に分けて理解することが重要です。

(MAC=M.avium、M.intracellulare、M.chimaera)

・培養期間・発育条件

NTMは一般的に28-37度で2-4週間培養することで発育しますが、菌種によっては培養期間や発育条件が異なるものがあります。

まずは迅速発育菌(RGM)と発育にサポートが必要な菌を理解することが重要と思います。

抗酸菌培養は通常外注としている施設が多いと思いますが、外注先に想定される菌種を伝え、低温培養や培養期間延長の相談をする必要があります。

RGMは通常の血液寒天培地に5-7日で発育しうるため、起因菌として鑑別に上がれば、抗酸菌検査に加えて、一般培養を7日程度に延長することは選択肢かと思います。

(M.abscessus=M.abscessus subsp. abscessus、M.abscessus subsp. bolletii、M.abscessus subsp. massiliense)

| 発育・培養条件 | 菌種 |

| Rapid Grower (血液寒天培地で5-7日) | M.abscessus M.chelonae M.fortuitum |

| 低温培養(28-30度) | M.conspicuum M.genavense M.haemophilum M.marinum M.ulcerans |

| 培養期間延長(8-12週) | M.genavense M.ulcerans |

| 鉄補充 | M.haemophilum |

| マイコバクチン補充 | M.genaevense M.avium subsp. paratuberculosis |

次に菌種と主要な感染臓器の対応を理解する必要があります。

| 感染臓器 | 菌種 |

| 肺 | MAC M.kansasii M.abscessus |

| リンパ節 | MAC |

| 皮膚軟部組織・骨感染 | M.fortuitum group M.chelonae M.abscessus M.marinum M.ulcerans |

| 播種性 | HIV→MAC(M.avium)、M.kansasii その他→MAC、M.abscessus、M.chelonae |

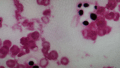

この表でわかる通り、NTMの肺病変は通常の抗酸菌培養やPCRで十分かと思われますが、皮膚軟部組織感染症は培養条件に注意が必要と考えます。特に排膿や組織の抗酸菌染色が陽性の場合、病歴等からM.marinum、M.ulceransを疑えば、低温培養・培養期間延長を検討することが診断に重要です。

【参考文献】

Up to date

コメント