【Clinical Question】

NTMは土壌や水などの環境中に存在しており、皮膚軟部組織感染で問題となることが知られています。ただ、何でもかんでも鑑別に挙げて抗酸菌培養を行うのはいけてない感じがします。どういう時に疑い検査を追加すべきなのでしょうか?

【Answer】

NTMの分類や各菌種の特徴については、こちらをご覧ください。

NTMによる皮膚軟部組織感染症の主な原因菌としては、M.fortuitum、M.abscessus、M.chelonae、M.marinum、M.ulceransがあげられます。

NTMの皮膚軟部組織感染は、多くの場合、プールや水槽、川や海での皮膚外傷に続いて生じ、好発部位は下腿とされています。それ以外では、手術創部、血管カテーテル、ピアス、刺青、鍼治療なども原因になるようです。

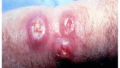

皮膚所見としては、丘疹から潰瘍や結節と多様ですが、多くの場合は”数週間の経過で漢書に拡大・潰瘍化する皮膚病変“というイメージであり、無痛性とされています。

・Rapid Grower NTM

迅速発育菌はM.fortuitum、M.abscessus、M.chelonaeなどがあり、外傷や骨折後、外科処置、水曝露後に感染を生じるとされています。SSIアウトブレイクもあり、潜伏期間は1ヶ月程度と報告されています。見た目だけでは細菌感染と見分けは困難であり、外傷/手術や水曝露+難治性皮膚病変という病歴から疑うしかなさそうですが、Rapid Growerは通常培養で検出しうるため、疑えば培養期間延長するのが良いかと思います。

・M.marinum

M.marinumは水槽やプールなどの水曝露+外傷で有名なNTMであり、潜伏期間は中央値21日程度とされています。単発丘疹、腱鞘炎、中枢側への結節進展という臨床像をとります。M.marinumは発育に低温培養を要するため、病歴から疑い追加依頼する必要があります。

・M.ulcerans

いわゆるBuruli潰瘍というやつです。熱帯・農村地域の報告が多く、アフリカや南米、オーストラリアが多いです。M.ulceransも低温培養を要し、かつ培養期間延長が必要です。自検例ではオーストラリアへ旅行、海で足を怪我、潰瘍が週-月単位で拡大というようなヒストリーであり、病歴聴取が診断に重要と痛感しました。

以上より、NTMの皮膚軟部組織感染は、”水曝露+外傷”という病歴聴取から疑い、疑えば抗酸菌検査(低温培養)の追加をするというのが重要と考えます。

・おまけ 水曝露関連の皮膚軟部組織感染症 (Up to date 参照)

また水曝露後の感染という形でもUp to dateにまとめられているので、追記してみます。

Aeromonas hydrophilia

Burkholderia pseudomallei:東南アジアやタイなど、淡水曝露、潜伏期間平均9日

Chromobacterium violaceum:汽水、熱帯土壌

Edwardsiella torda:ナマズ関連

Erysipelothrix rhusiopathiae:魚をさばく際の外傷

M.fortuitum:足湯、ペディキュア、ドクターフィッシュ関連

M.marinum:海水水槽、カニ類の外傷

Plesiominas shelloides:淡水、汽水

Pseudomonas aeruginosa:

Shewanella spp:貝類、海水関連の外傷

Streptococcus iniae:淡水魚調理関連の外傷

Vibirio vulnificus:海水、牡蠣

【参考文献】

Up to date

コメント