広東住血線虫のNEJM Case Recordがあったので読んでみました。寄生虫の知識整理、好酸球性髄膜炎について勉強します。

・症例

30歳男性。8日前からの下肢異常感覚、好酸球増多で発症。3日前に異常感覚が体幹部へ拡大、頭痛も出現し意識障害となったという症例です。

髄液検査で細胞数694(リンパ球 81%、好酸球 2%)の所見であり、好酸球髄膜炎としての鑑別を挙げ、3週間の旅行+ハワイでのサラダ摂取歴から診断に至った症例でした。

・寄生虫のおさらい

寄生虫は大雑把に原虫 Protozoaと蠕虫 Heminthsに分けて考えると良いです。

原虫→マラリア、トキソプラズマ、アメーバなど

蠕虫→吸虫、条虫、線虫

好酸球増多の原因となり、通常”寄生虫”という意味合いで言われるのは蠕虫です

吸虫→肝吸虫、肝蛭、肺吸虫など

条虫→有鉤条虫、無鉤条虫、裂頭条虫など

線虫→糞線虫、顎口虫、回虫、アニサキスなど

などが蠕虫に含まれています。

・好酸球性髄膜炎について

定義=髄液中の好酸球数が10/μL以上、あるいは髄液白血球の10%以上を占める状態

好酸球性髄膜炎の鑑別では寄生虫疾患が何より重要ですが、それ以外の鑑別も列挙しておきます。

寄生虫=広東住血線虫、顎口虫、アライグマ回虫

非寄生虫の感染=コクシジオイデス、クリプトコッカス

非感染=HES、リンパ腫、癌性髄膜炎、薬剤性(NSAIDs、キノロン、ST合剤など)、サルコイドーシス、EGPA、IgG4関連疾患、VPシャントなど

寄生虫疾患やコクシジオイデスに関しては渡航歴や食事歴が何より重要であり、好酸球性髄膜炎の症例では入念に問診する必要があります。

それぞれ重要な渡航歴や食事歴、臨床的としては

広東住血線虫→東南アジアやハワイへの渡航歴、カタツムリやナメクジを加熱不十分な状態で摂取、粘液で汚染された野菜や果物の摂取

顎口虫→東南アジアや南米、生魚やザリガニの摂取、移動性の皮疹が特徴

アライグマ回虫→北米、ヨーロッパ、日本、中国のアライグマ、糞便に汚染された土壌

があげられます。

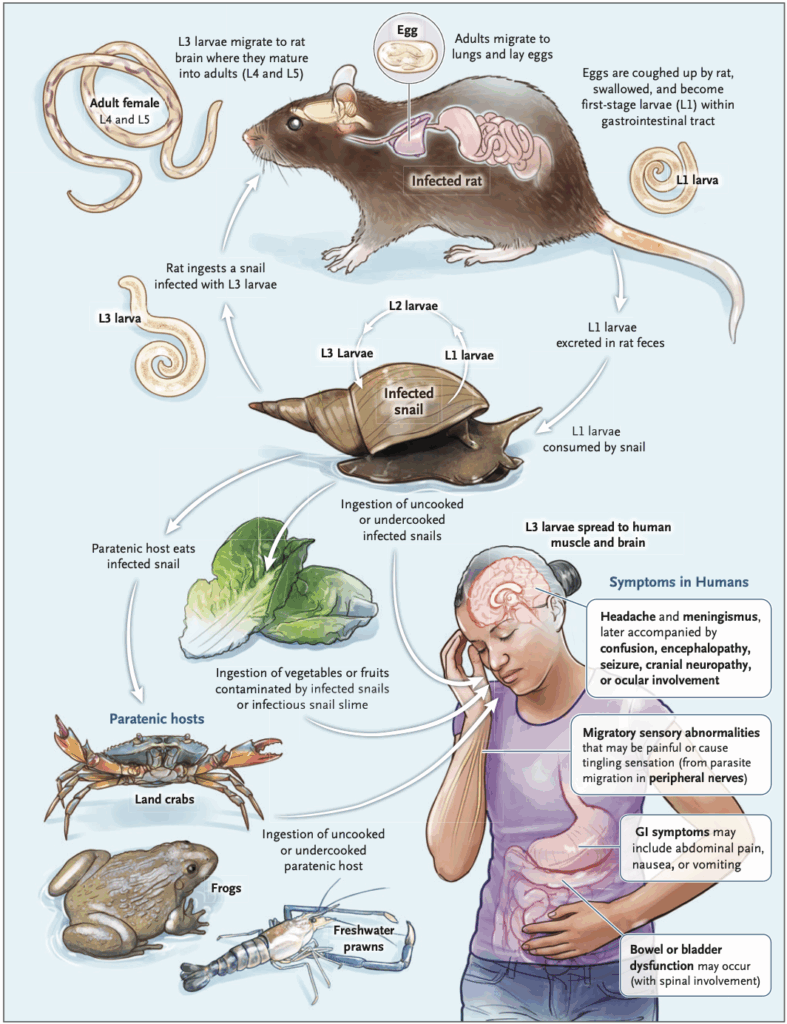

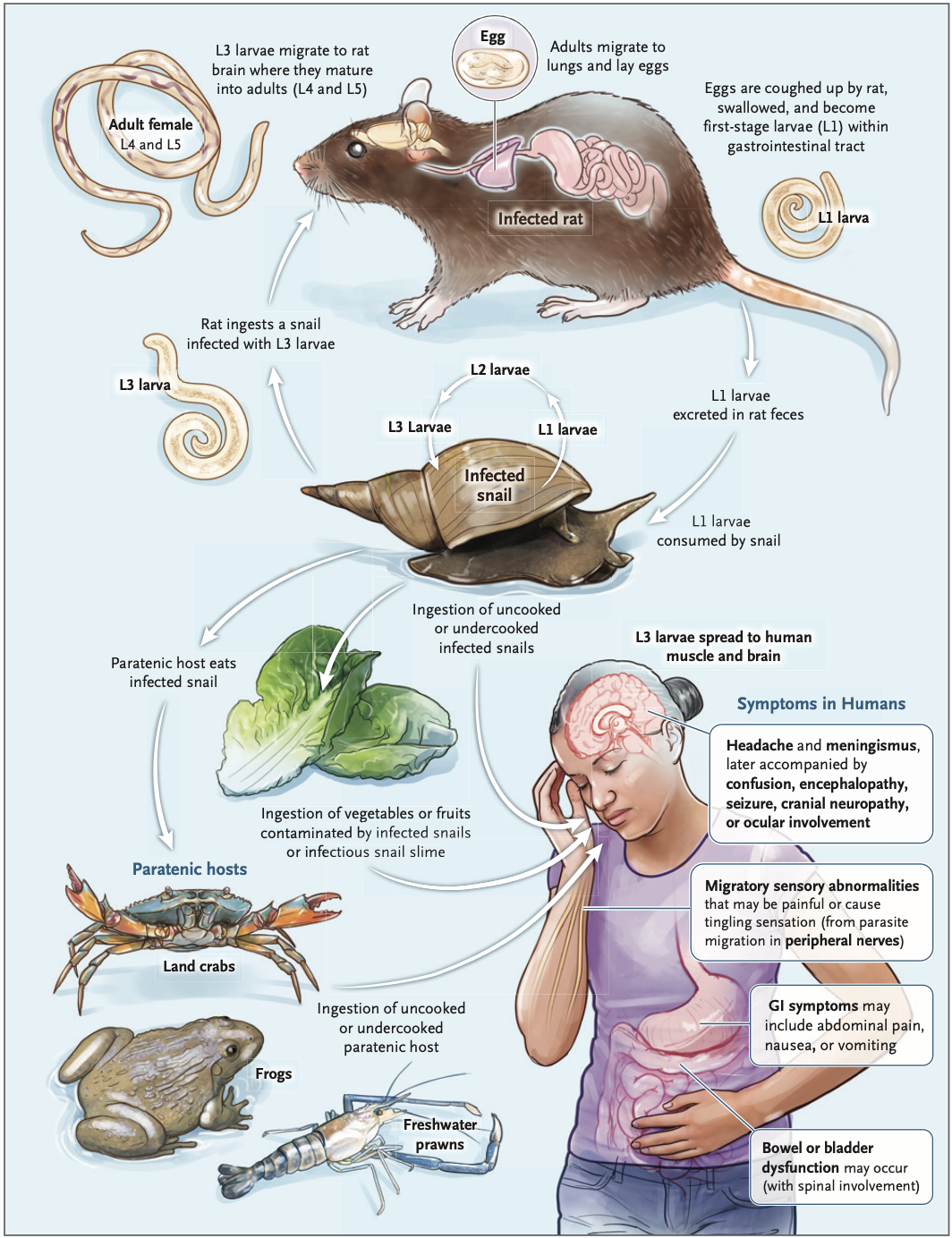

・広東住血線虫 Angiostrongyliasis とは

広東住血線虫症は好酸球性髄膜炎の原因として最も多く、Angiostrongylus cantonensisが原因となります。

東南アジアやハワイなどの多くの熱帯・亜熱帯地域に分布している(ハワイでの診断例は少ないが、多くの患者が海外で帰国後に診断されている)

感染したカタツムリやナメクジを加熱不十分な状態で摂取した場合、感染したカタツムリなどの粘液で汚染された野菜や果物を摂取した場合、感染したカタツムリを捕食したカニやエビ、カエルなどの待機宿主を摂取した場合に感染すると考えられています。平均潜伏期間は1-2週間と言われています(ハワイのサラダで感染して帰国後に発症する)。

虫体が血流から筋肉に入り、末梢神経を経由して中枢神経に移行するため、移動性の異常感覚やアロディニア、膀胱直腸障害を生じるとされています。もしくは血行性に直接中枢神経へ移行し発症するというような感じのようです。

好酸球性髄膜炎+特徴的な渡航歴から臨床診断を行い、NAATやELISAで確定診断をします。

治療はステロイド14日がエビデンスがあり、アルベンダゾールは明確なエビデンスはないですが、併用されることが多そうです。

コメント