【Clinical Question】

菌血症などCandida属を治療対象とする際に、感受性結果を見てもSやRが書いてなくて困った経験はないでしょうか。どの抗真菌薬を選択したら良いか、Candida属の感受性結果の解釈についてまとめます。

【Answer】

一般的な細菌と同様に、真菌でも感受性試験の基準はCLSIやEUCASTによって定められており、言ってしまえばそれを参考にすれば良いです。

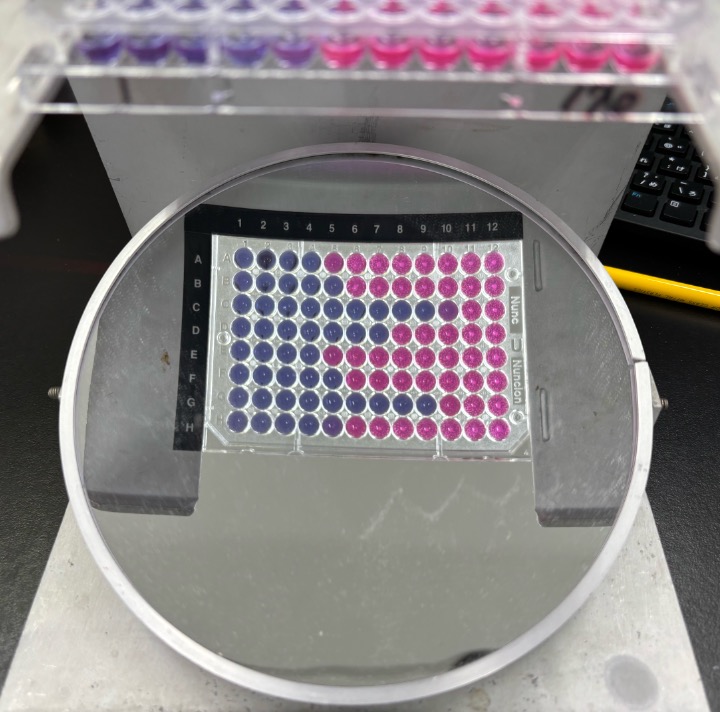

標準的な検査方法は、微量液体希釈法という倍々希釈で菌の発育阻止ができる最低濃度(MIC)を探すというやり方で検査を行います。都度倍々希釈の培地を作るのは手間であり、通常はキットを用いて行います。私の所属している施設ではASTYというプレートを用いています。

写真のように液体培地の底に菌の発育があるかを鏡で見て、MICを判定します。

これによりMICを判定したのち、CLSIやEUCASTが定めている臨床的ブレイクポイントを参考に、感受性結果を判定します。

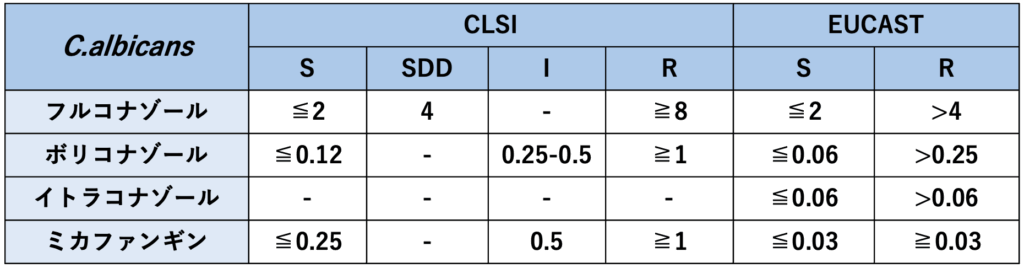

例えば、C.albicansのClinical breakpointsをCLSIとEUCASTそれぞれ見ると、下表のようになっています。CLSIとEUCASTで少し値にズレがありますが、一般的にはその施設でどちらを採用しているかに準じて判定します。

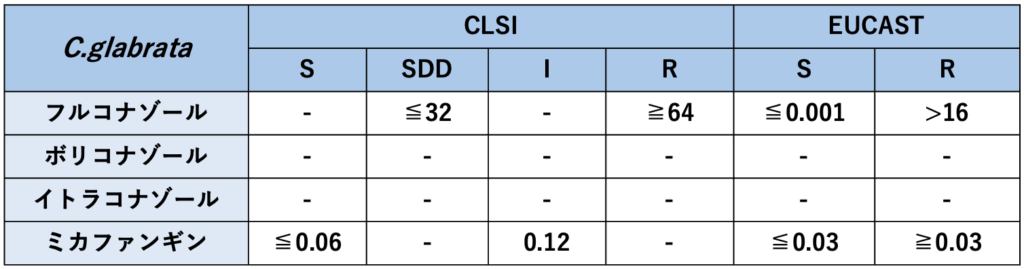

C.albicansは臨床データが多く、Clinical breakpointが決まっていますが、他のCandida属ではそうもいかず、例えばC.glabrataを見てみると、下表のようになっており、そもそもボリコナゾールなど薬剤によってはClinical breakpointが設定されていません。この場合は、S/I/Rの判定はできないため、MICの結果のみが検査結果として返ってきます。

それではClinical breakpointがない場合にはその抗真菌薬は使用できないのでしょうか?

Clinical breakpointは、臨床的なアウトカムを元に治療成功できるかの指標として設定されていますが、臨床データが乏しい場合には設定できません。その場合、疫学的カットオフ値(Epidemiological Cutoff Value ECV or ECOFF)を代用することが検討できます。

ECVは微生物集団における抗微生物薬の自然な感受性分布の範囲を定めるMICのカットオフ値であり、要は“このMICなら耐性機構を持たない野生株の範疇”というカットオフのことです。これを参考に耐性機構がなさそうなことを確認し、治療に応用するという考え方ですが、これは治療可否を判断するものではないという点に注意が必要です。

本来そんなものを用いずに治療できればいいですが、C.glabrataの眼内炎/尿路感染症などでは、ミカファンギンでは眼内や尿路への移行が期待できず、フルコナゾールは耐性ということが起こりえます。L-AMBやボリコナゾール、フルシトシンなどが代替薬となりますが、それぞれClinical cutoff valueが設定されておらず、L-AMBは腎機能障害等で早々に使えなくなり、ECV等の結果を踏まえて治療薬を選択する必要が出てきます。その場合は、本当に有効かの確証はなく、慎重に臨床経過をフォローする必要があります。

【Clinical Pearl】

・Candida属の感受性結果の判定もCLSIやEUCASTに準じて行う

・Candida属(特にnon-albicans)はClinical breakpointsが設定されていないこともあり、その場合はECV/ECOFFの値を用いて薬剤選択を行うことも検討される

・C.glabrata眼内炎や尿路感染症は、フルコナゾール耐性かつミカファンギンの移行性が悪いという点で治療薬選択に難渋しうる

・その場合、ECV/ECOFFの値も参考に、L-AMB、ボリコナゾール、フルシトシンなどの使用を検討するが、慎重に臨床経過をフォローする必要がある。

【参考文献】

CLSI M60

CLSI M59

EUCAST Clinical Breakpoint Tables for Antifungal Agents

EUCAST MIC Distribution and ECOFFs-Fungi

コメント