【Clinical Question】

CMVは多くの成人で既感染であり、免疫抑制(細胞性免疫不全)により再活性化を生じることが知られています。再活性化による臓器障害を呈することもあり、移植領域ではCMV管理が重要とされていますが、非移植患者での測定意義/結果の解釈はどうすればいいのでしょうか?

膠原病疾患(高用量ステロイド使用)や非移植の血液悪性腫瘍患者でCMVアンチゲネミア測定を行い、陽性であったのですがどうすればいいか、というコンサルトがたまにくるので調べてみます。

【Answer】

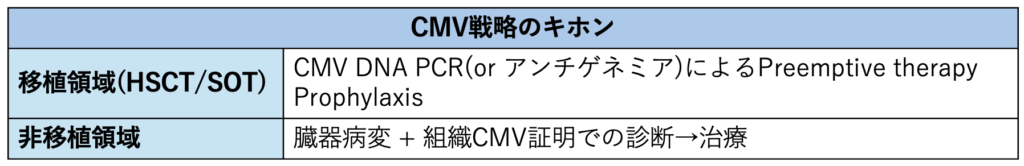

まず前提として理解しておくべきは、CMV diseaseは原則として”当該臓器の障害(臨床症状/所見) + 組織のCMV証明”で診断するということです。

その上で、CMV再活性化リスクが高いHSCT患者(D-/R+)では、CMV DNAemiaに基づくPreemptive therapy(先制治療)が主流ですが、レテルモビル登場によりハイリスク患者でのProphylaxis(予防投与)が標準化されつつあるという状況であり、SOT患者ではハイリスク(D+/R-)での予防投薬が基本(Preemptiveを選択する施設もある)で、リスクや移植臓器による投与期間調整が行われるという認識がまずは重要です。

この場合のCMV DNAモニタリングはPreemptive therapyのトリガー(ハイリスク移植患者での臓器障害/CMV syndromeの発症予測)としての意味合いで行われています(治療開始のカットオフは定まっていない)。CMVアンチゲネミアについては、本邦では施設によってはまだ広く使用されていますが、欧米のガイドラインではCMV-DNA PCRがスタンダードとなっている点にも注意が必要です。

それでは非移植患者でのCMVモニタリングはどうなのかという点ですが、結論としてはデータに乏しいというのが現状です。UC患者におけるCMV腸炎の血液CMV PCR/アンチゲネミアの診断的意義を検討した文献はありますが、そもそも臓器障害ありきの研究であり、アンチゲネミアは感度47%/特異度81.7%という結果でした。比較的特異度は高いですが、有意な潰瘍を有する患者でCMVアンチゲネミア陽性であってもCMV腸炎でなかった症例が18.3%もある結果でした。参考にはなるかもしれませんが、それだけで診断できず、除外もできないと考えられます。CMVアンチゲネミア/PCRを測定する前に、CMV再活性化を起こすほどの免疫不全か、臓器障害があるかを考える必要があります。

要は、CMVアンチゲネミアやDNA PCRが陽性であっても陰性であっても、除外や診断の根拠には使用できないということです(陽性時は診断の手がかりにはなる可能性はあり、診断に使えないというのは言い過ぎかもしれませんが、原則を強調するため、あえてこのように表現してます)。そのためルーチンで測定する必要はなく、あくまで”患者背景(CMV再活性化をするほどの細胞性免疫不全か)+臓器症状/病変+組織のCMV証明(封入体/免疫染色/組織PCRなど)”での診断を行います。

例えば高用量ステロイドを使用している患者でCMVアンチゲネミアが陽性となっても、それ自体を治療対象とするというデータは乏しく、もし腸炎を疑うなら腸粘膜の生検を行い診断を目指すというイメージになります。逆にどういう時に非移植患者でアンチゲネミア/PCRを測定するかと考えると、CMV再活性化を起こしうる細胞性免疫不全 + CMV diseaseで説明可能な臓器障害 + 病理組織が取れない(全身状態不良、血小板減少など)状況では、測定し陽性の場合に治療に踏み切るということは検討できるかもしれません(標準的な使用方法ではない点に注意、陰性でも除外ができないので、その場合はやはり生検が必要)。

もし深く考えずCMVアンチゲネミアを測定してしまい陽性であったという場合には、逆にそれを示唆する臓器障害がないかをチェック(腸炎、網膜炎、肺炎など)し、それらがなければ経過を見るというのが個人的には良い気がしますが、そもそもCMVアンチゲネミア陽性はover-immunosuppressionを反映している可能性もあり、CMVが心配なら免疫抑制を是正すること(早期ステロイド減量など)を積極的に検討するのが良いのではないかと思います。

【参考文献】

Clin Infect Dis 2024;79(3):787-794. (コンセンサス定義)

J Crohns Colitis 2014;8(7):693-701. (UCでのCMVアンチゲネミア/PCR検討)

コメント