【Clinical Question】

CRBSIの治療ではカテーテル抜去が重要ですが、悪性腫瘍の終末期などで抜去せずに治療できればいいなと思う症例は多いです。CRBSI=抜去のような印象はありますが、温存した場合の再発率はどれくらいなのでしょうか?

【Answer】

一般的にCRBSIのマネジメントは2009年のIDSAガイドラインに準じて行っており、このガイドラインではS.aureus、Candidaなどは原則抜去という形で記載されています。

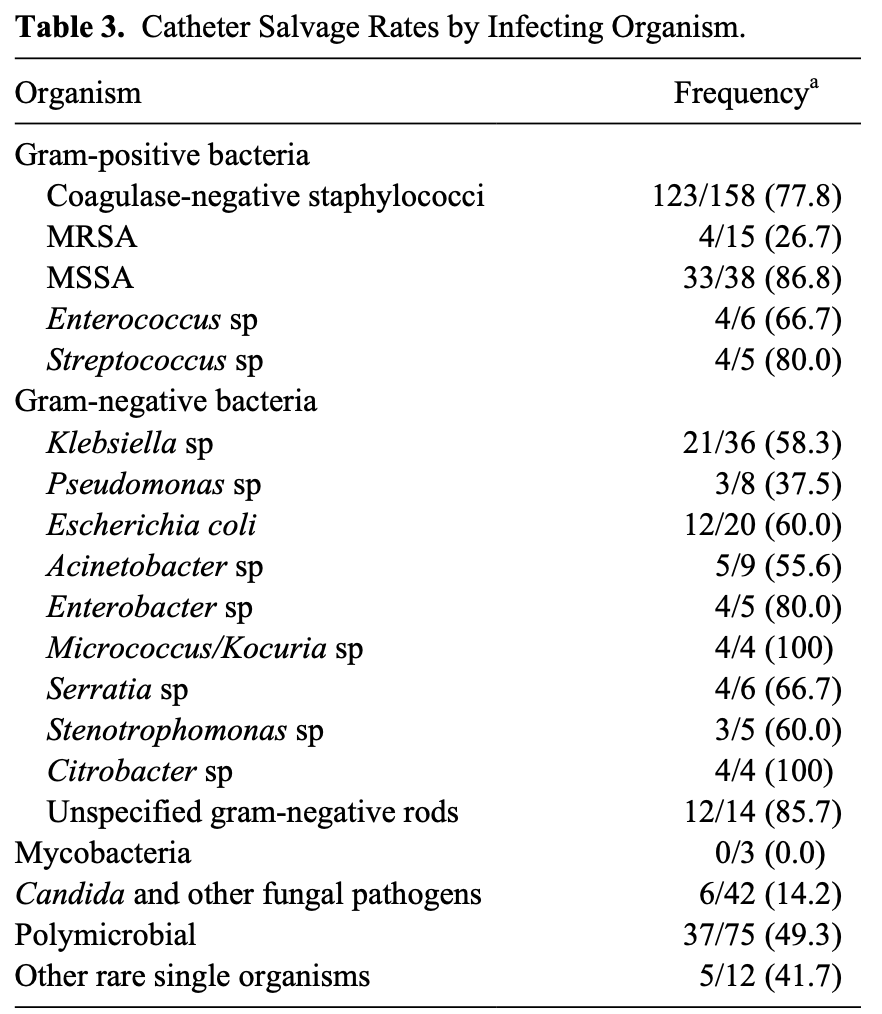

在宅TPN患者のCRBSI治療での温存(Catheter salvage)に関する論文があり、465エピソード/187例に関してカテーテル温存率が調べられています。全体的なカテーテル温存成功率は70%であり、各筋腫のデータも下図のようにまとめられています。

この図を見てみると、CNS、MSSA、Streptococcus、Enterococcus、GNR(非緑膿菌)は温存率が50%以上となっています。逆にMRSA、P.aeruginosa、抗酸菌、真菌は温存率が低いという結果でした。

この論文の注意点としては、プロトコルに抗菌薬ロック療法が組み込まれており、本邦では普及していないため、これよりも温存率は低くなる可能性が高い点かと思います。抗菌薬ロック療法のデータとしては、単純な比較は難しいと思いますが、CNSでは抗菌薬単独は温存率5割 vs 抗菌薬ロック療法併用では8割くらいというイメージのようですので、日本でのカテーテル温存は少しハードルが高いかもしれません。

S.aureusのCRBSIでは発症早期のカテ抜去が持続菌血症、播種性合併症のリスク低下の可能性が示唆されており、緑膿菌のCRBSIでは48時間以内にカテ抜去されなかったことは予後不良因子の1つであったという研究もあり、先ほどのデータもみると、これらの菌はカテーテル抜去の閾値は低めでもいいと考えます。

【Take Home Message】

・CRBSIのマネジメントは2009年のIDSAガイドラインに則って行う

・CNS、MSSA、Enterococcus、緑膿菌以外のGNRは抗菌薬+ロック療法でのカテーテル温存率は50%以上と報告されている

・MRSA、緑膿菌、抗酸菌、真菌のCRBSIではカテーテル温存率は低く、抜去しないことによる予後悪化や合併症リスクが指摘されている

【参考文献】

JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2017 Mar;41(3):481-488.

Clinical Infectious Disease 2005;40:695-703.

PLoS One. 2012;7(10):e46389.

Crit Care. 2025 Feb 6;29(1):63.

コメント