レプトスピラはまだ自験例がなく、NEJMのCase Recordを読んでみました(N Engl J Med 2024;391:1343-54.)。要点のみをまとめます。

37歳男性の急性経過(9日間)の発熱で、白血球増多、血小板減少、AKI、直接ビリルビン上昇(尿濃染/黄疸)、びまん性浸潤影+GGOという症例でした。New Englandの症例で、ペットは犬、犬と散歩をしたり川を渡ることがあり、ダニによく噛まれるというような生活歴があったようです。

・ダニ関連の感染という観点

ライム病:New Englandでコモン、重症感染という感じではない

アナプラズマ:貧血や血小板減少、白血球減少、肝胆道系酵素上昇

バベシア:マラリアに類似、溶血性貧血(間接ビリルビン上昇なので合わない)

リケッチア:ロッキー山紅斑熱はNew Englandでは稀、特徴的な皮疹がない

・直接ビリルビン上昇という観点

かなり特異的な所見であり、鑑別を立てやすい。

体質性黄疸を除き、胆管炎などの胆汁うっ滞所見がなければ、レプトスピラが重要な鑑別です。

・レプトスピラに関して

熱帯地域に多いzoonosisのスピロヘータ感染症、感染したネズミの尿への曝露(直接 or 水)で感染します。New Englandでは比較的稀ですが、川を泳いでいたという病歴から疑う必要があります。

多くは自然に回復する熱性疾患の様相を呈しますが、10-15%で黄疸を伴う重症型(Weil’s disease)を生じます。発熱、AKI、直接ビリルビン上昇(機序不明)を特徴とし、結膜充血、肺胞出血、心筋炎などの合併症を起こしうるようです。

この症例では、肝生検(レプトスピラ染色)、血清学的検査とNAATを行ったようです。

肝生検→非特異的な所見、スピロヘータ免疫染色は陰性

11日目の血清(CDCに送付)→IgM ELISAによりIgM抗体が陽性

NAAT→11日目の全血と尿(CDCに送付)→全血は陽性、尿は陰性

・レプトスピラの診断方法

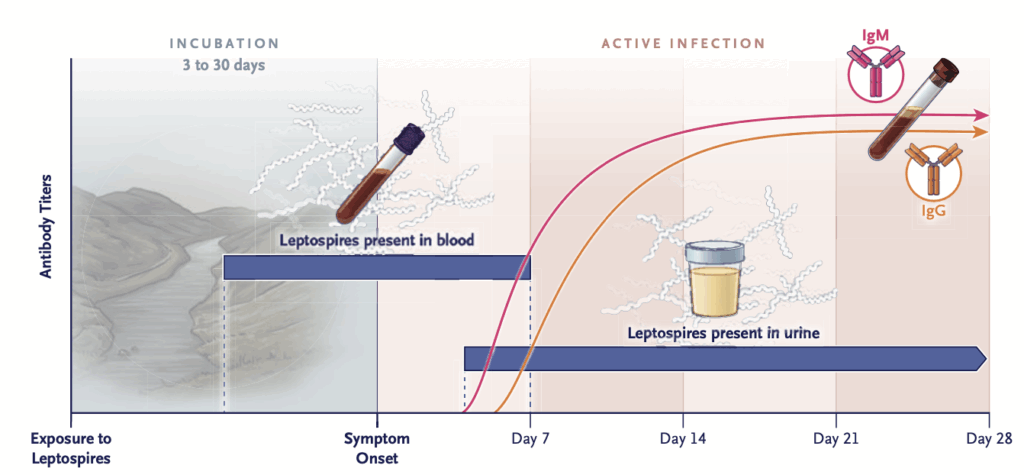

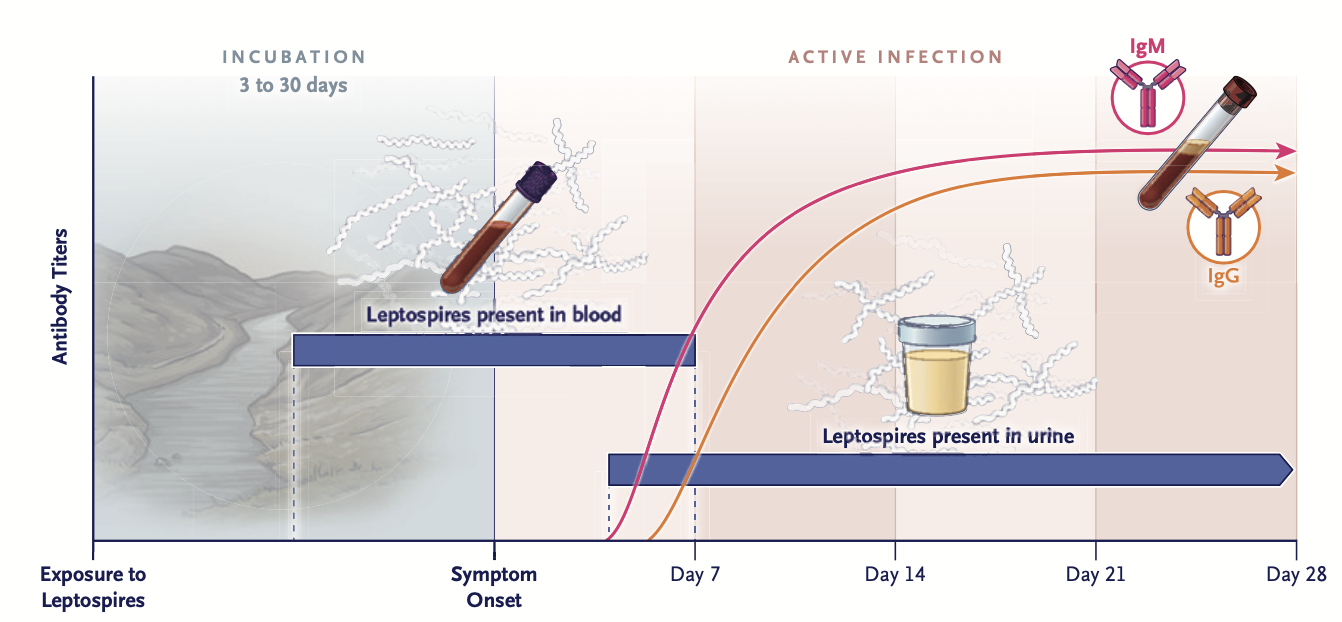

診断は①病原体の直接検出(NAAT、顕微鏡的凝集試験MAT)、②レプトスピラ抗体の検出を理解する

①病原体の直接検出

発症後1週以内では、血中にレプトスピラが存在するため、全血のNAATが推奨(全血ないなら血清でも良いが感度低下)。この時期からIgMおよびIgG抗体が血中に出現し始めるため、急性期血清でのIgM検査やMATを行う。

(MAT=血清とレプトスピラの生菌を混合し、凝集を顕微鏡で見るという検査)

発症後1週を過ぎると、尿中レプトスピラが排泄される可能性があり、尿を用いたNAATが推奨される(尿中排泄は間欠的であり感度は高くない)。回復期血清でもIgG検査、MATを行う。

本邦でレプトスピラを疑った時は、保健所に連絡して検体提出を行うのが良さそうですが、国立健康危機管理研究機構のHPに検査依頼の方法が書いてあるので保健所の対応が微妙な場合は、そちらに相談してもいいかもしれません。

HP参照すると、

抗体検査は急性期と2週間後のペア血清をそれぞれ凍結し送付

培養・遺伝子検査は抗菌薬投与前の血液をヘパリン管採血し常温で送付

尿や髄液は凍結して直ちに送付

という記載になっており、“抗菌薬投与前”の検体が送付できるようにしたいです。

とはいえ、流行地では基本的に臨床診断で治療してどうなるかという感じのようです。”滝壺”がキーワード。

【参考文献】

N Engl J Med 2024;391:1343-54.

国立健康危機管理研究機構のHP:

https://www.niid.jihs.go.jp/content2/research_department/bac1/lepto-exam.html?utm_source=chatgpt.com

コメント