【Clinical Question】

培養からNocardia spp.が検出されて、どうしていいかわからなくなったことはありませんか?

感染症科医がいればすぐに相談すればいいですが、一般的な基礎知識を押さえておきましょう。

【Answer】

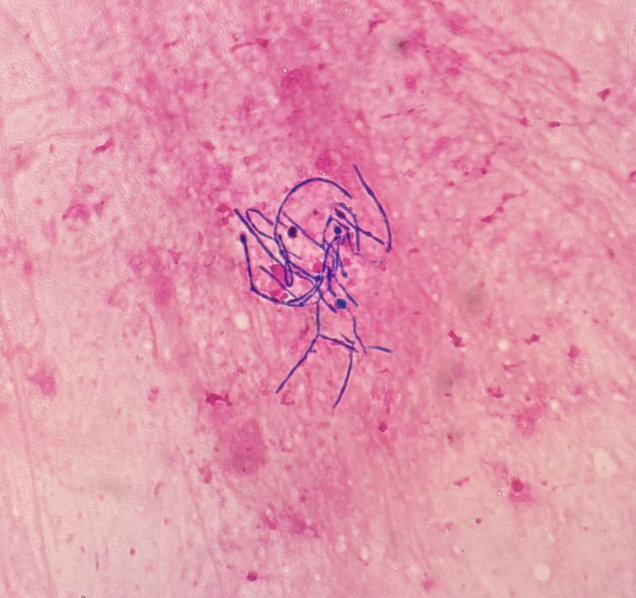

ノカルジアは日和見感染の原因菌として有名で、環境中の土壌に存在していることが知られています。微生物学的には、分枝状のGram陽性桿菌で弱抗酸性(Kinyoun染色で赤く染まる)という特徴があります。

ノカルジアは吸入により肺炎をきたしたり、直接接種で皮膚軟部組織感染症をきたすことが知られており、高度な細胞性免疫不全状態では播種性病変(特に脳膿瘍)を生じうることを理解することがまずは重要です。ステロイド使用などの明らかな細胞性免疫不全がなくとも、解剖学的な異常(肺→COPDなど、皮膚→外傷など)により局所感染をきたしうることも知られています。

以上からノカルジア感染症の診断には免疫不全(細胞性免疫不全や解剖学的問題)+ソーシャルヒストリー(特に土への曝露歴)から疑うことが重要です。

ノカルジアは培養に最大14日かかる(通常の痰培養は3日で終了されることが多い)ため、検出には延長培養の依頼が重要です。またWYO培地(レジオネラに使用する培地)などの特殊な培地を追加することが検出に有用であり、起因微生物としてノカルジアを想起した場合、検査室とその旨を共有しておくことが重要です。

ここまではノカルジア感染症の特徴や診断について記載しましたが、いざ痰培養などからNocardia spp.が検出された場合にはどうしたらいいのでしょうか。

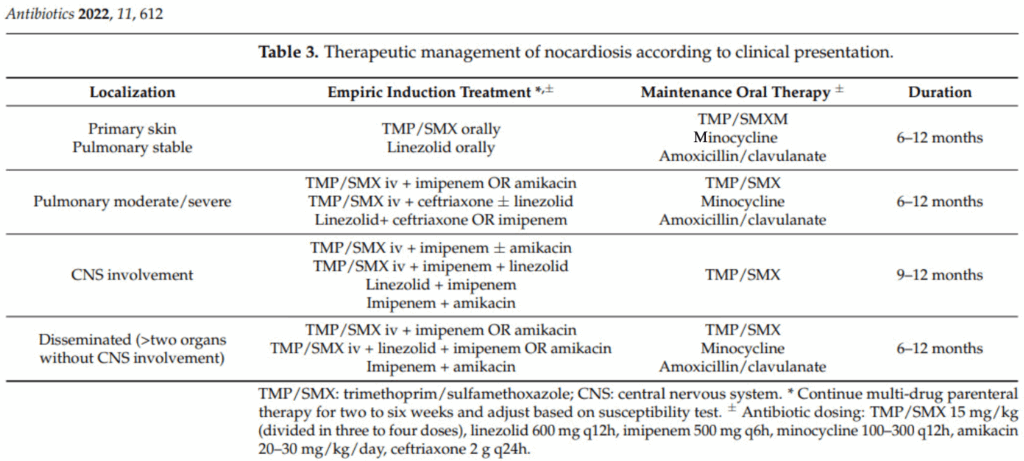

ノカルジア感染症の治療は、有効と考えられる2剤(脳病変は3剤)で経験的治療開始し、状態安定+菌種・感受性が判明後に単剤へ変更、長期治療(肺病変では通常6ヶ月)へ移行するという流れになります。

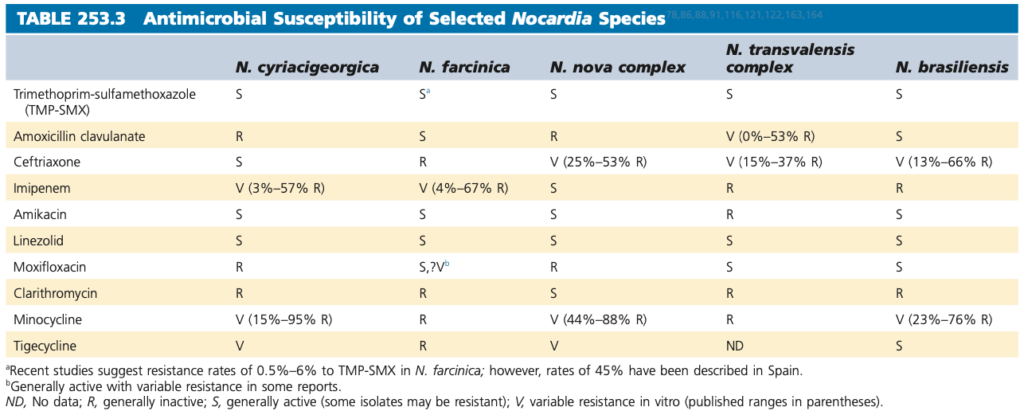

つまり菌種・感受性結果がわかるまでなんとか凌いで、判明後はそれを参考に薬剤選択を行うというイメージですが、菌種同定・感受性検査が通常の検査室では難しいという点がネックになります。

質量分析器は菌種同定に有効とされており、導入されている検査室では迅速に同定が行えますが、稀な菌種での同定精度はまだまだであり、確実な同定には16S rRNA遺伝子解析などが必要です。菌種によって薬剤感受性パターンが予想できるため、質量分析器がある施設では、これを参考に薬剤選択を行うこともできます。次に感受性検査ですが、これも通常の検査室では難しく、ドライプレート栄研などを用いて行うこともありますが、精度に疑問が残ります。

それでは一般施設でどうするかというと、専門施設(千葉大学 真菌センターなど)に同定・感受性検査を依頼するのが良いと考えます。結果が返ってくるのに2週間程度かかるため、Nocardia spp.が検出されれば、なるべく早く検体を送付する手筈を整え、結果が判明するまではなんとか凌ぐということになります。

その期間をどのように凌ぐかというと、教科書的にはST合剤、イミペネム、アミカシン、リネゾリドなどから薬剤選択をします。菌種が質量分析で判明していれば、その感受性パターンを参考に選択します。ただ、キードラッグとされているST合剤は皮疹や腎障害、消化器症状などが多く、長期使用できない患者が多いため注意が必要です(どうせ途中で使えなくなる)。皮疹が出てから専門施設に検査を依頼するのでは対応が遅れてしまうため、ノカルジア感染症では治療経過の先読みが重要なのです。

当院では質量分析器が導入されており、菌種から有効と考えられる2剤で治療を開始し、副作用が生じた場合は、どちらか疑わしい薬剤を中止したりしながら(重症例や中枢病変では少なくとも2剤キープ)、専門機関の菌種同定・感受性結果を待つというやり方でやっています。

【おまけ】

“ノカルジア肺炎のコンサルト”もご参照ください。

コメント