・症例

39歳男性で東アフリカから帰国後4日間持続する発熱+悪寒戦慄、頭痛、倦怠感

帰国2日前に血便を伴わない下痢を発症、帰国後から発熱・悪寒戰慄、頭痛が出現。身体所見や画像所見では明らかな臓器障害やリンパ節腫脹はなし

2週間タンザニアのサファリツアーに参加

動物との直接接触歴はない

蚊に多数刺された、ダニは刺されていない

食事は加熱済みのエビやロブスター、少量の生のマグロを摂取

インフルエンザ・コロナウイルスは陰性

採血ではPlt 24000、Cre 1.64、AST137/ALT119、T-Bil 3.3、D-Bil 1.5、Haptoglobin<10

・渡航後の発熱の考え方

渡航後の発熱は、旅行に関連するものと、関連しないものに分けて考える

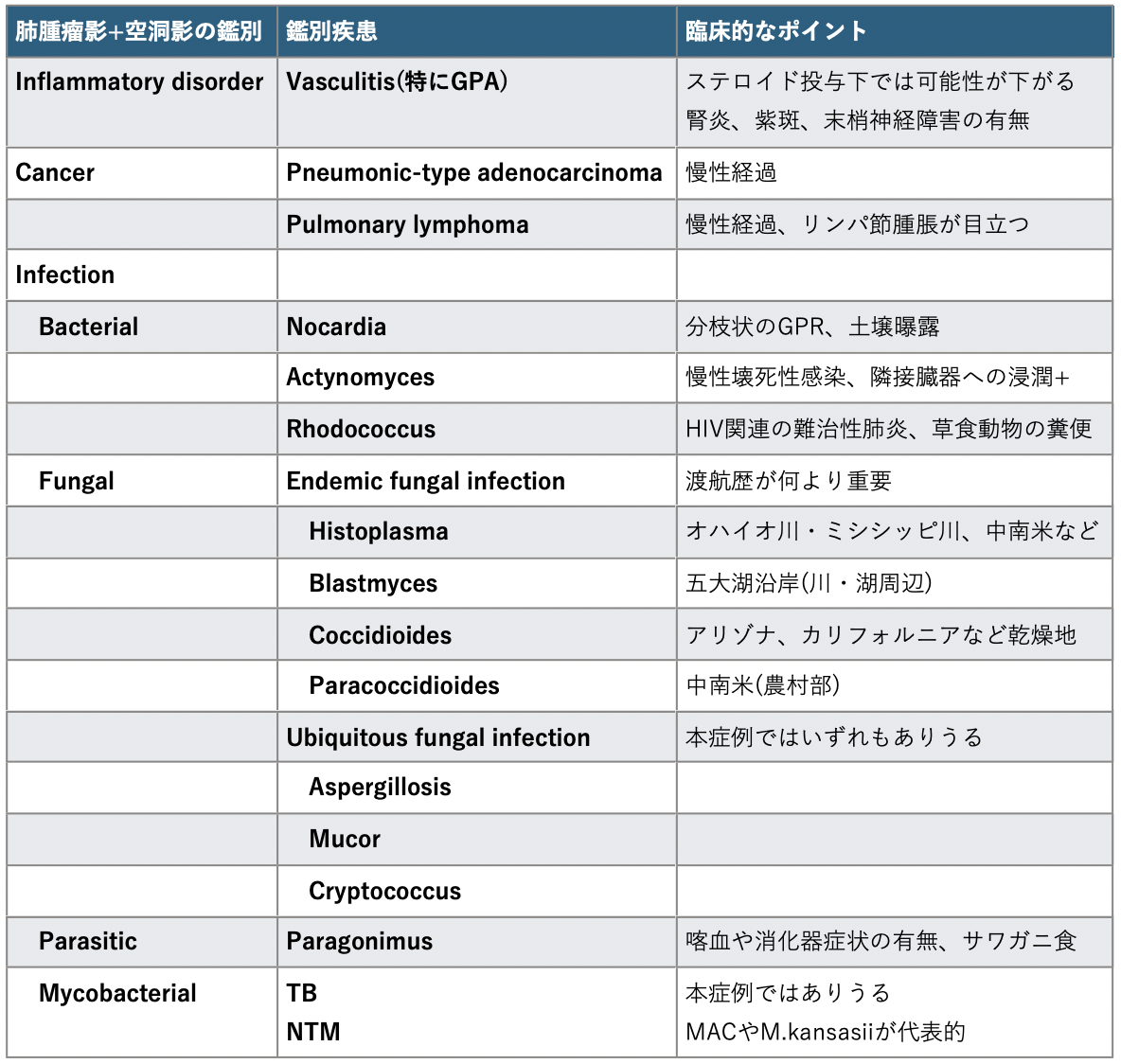

① 渡航先に特有の感染症→マラリア、デング、腸チフスなど(CDC+渡航先で調べる)

② 渡航先と関係ない感染症

③ 非感染症

・急性下痢

発熱+下痢では侵襲性腸管病原体を想起する

サルモネラ、赤痢(シゲラ)、カンピロバクター、エルシニア、エンテロウイルスやノロウイルス

本症例では発熱が6日も遷延している点は合わない

溶血性貧血の合併も急性期で一般的ではなく、Shigella dysenteriaeやEHECではHUSを起こすことがあるが、前者は稀であり、後者は無熱の血便が特徴である

・TTP

発熱、頭痛、AKI、溶血性貧血での鑑別となる非感染性疾患

末梢血塗沫で破砕赤血球の有無をチェックする

・ウイルス性疾患

渡航後の発熱として重要なものとして、アルボウイルス感染症が挙げられる。代表的なものはデングウイルス、チクングニアウイルス、ジカウイルスである

→この中で最優先で除外すべきは重症化しうるデング熱である

デング熱は蚊に刺されて数日以内に発症し、頭痛、全身痛、白血球減少、血小板減少、肝障害などの非特異的な症状を呈する

重症例ではDengue shock syndrome(デングショック症候群)となり、capillary leakによる血液濃縮をきたす。多くの患者ではターニケットサイン(腕に駆血帯を巻いた時に遠位部に点状出血が出る)を認める。毛細血管脆弱性の所見。

→デング熱では通常溶血性貧血は見られず、白血球減少がない点が合わない

・細菌感染

レプトスピラは鑑別となるが、溶血性貧血は一般的ではない(直接Bil上昇の原因は不明)

リケッチアも鑑別だがダニ刺されのescharはない

腸チフスは高度の血小板減少や溶血性貧血を呈することは一般的ではない

髄膜炎菌感染を疑う点状出血はない

・寄生虫感染

東アフリカ睡眠病(East African trypanosomiasis)はタンザニアでも発症するが、ツェツェバエの刺咬歴がなく、皮膚潰瘍もない

バベシアは発熱+溶血性貧血を呈しマラリアの鑑別となるが、その場合は渡航とは関係なく米国で感染したことになる(ダニが活動する3-11月で問題となる)

→トリパノソーマやバベシアも末梢血塗沫をチェックすることで診断しうる

・マラリア

ヒトに感染するマラリア原虫は5種類存在するが、アフリカ旅行での多くはPlasmodium falciparum(熱帯熱マラリア)によるものである

通常は蚊に刺されてから4-12週以内に発症する

海外渡航後の発熱では、曝露歴(蚊、ダニ、動物、食事など)、疫学的背景(滞在地域や流行情報)、予防接種歴、マラリア化学的予防歴を最低限聴取する

Plasmodium falciparumは進行が極めて早く致死的になるため、直ちに検査を行う必要がある

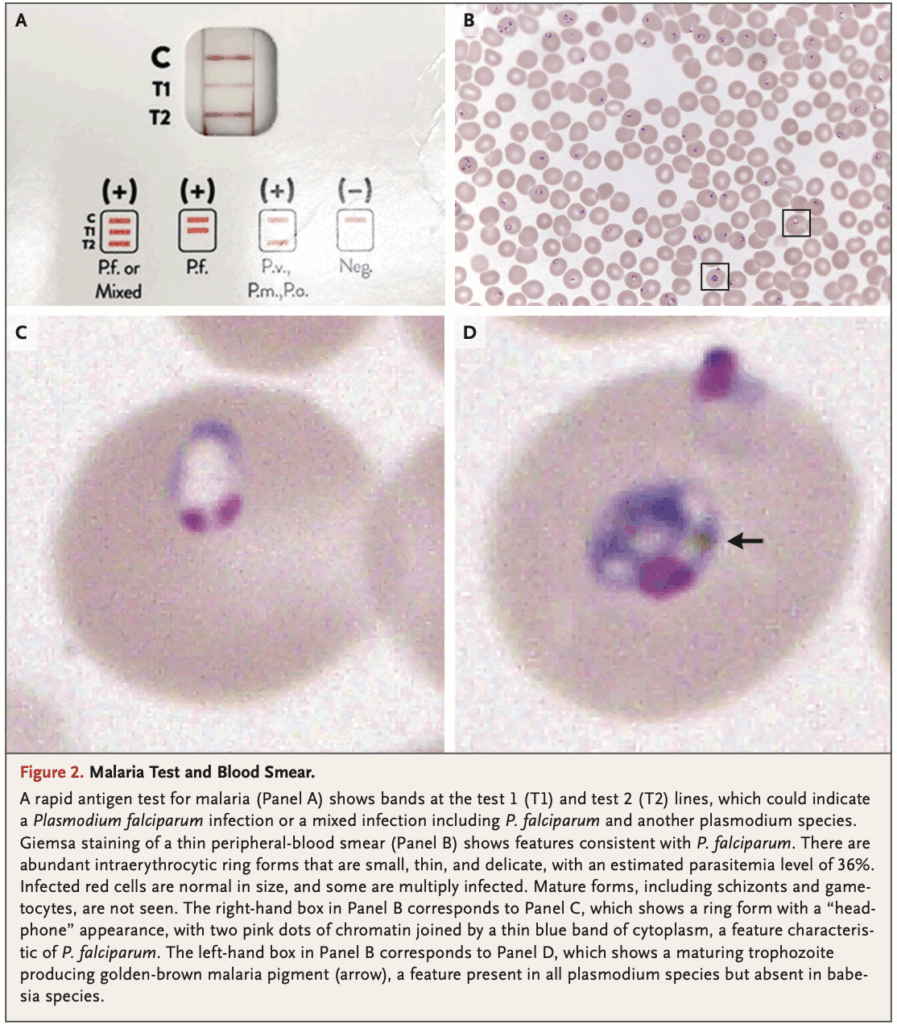

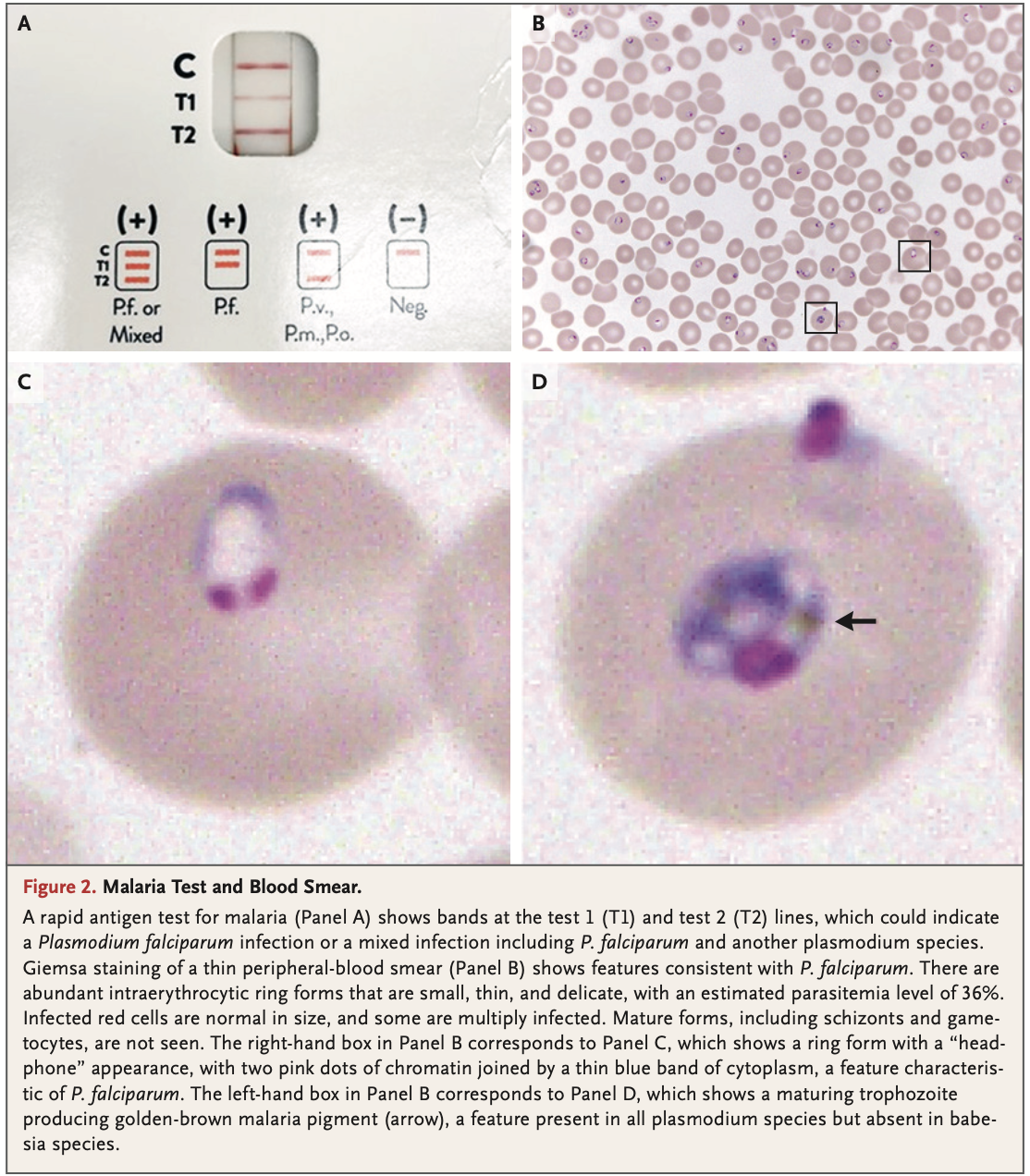

マラリア検査としてRapid antigen test(迅速抗原検査)が通常行われる。陽性となれば塗沫検査にて感染の有無、寄生虫血症(Parasitemia)の程度を確認する

マラリアの治療選択は、マラリア原虫の種類、感染地域における薬剤耐性情報、化学的予防の有無、重症度などから総合的に判断する

非重症熱帯熱マラリア→リアメット配合錠内服

重症マラリア→アーテスネート静注(日本では入手困難であり、熱帯病治療薬研究班に紹介、グルコン酸キニーネが使用できる施設へ紹介)

が基本である。

P.vivax/P.ovaleは肝臓に休眠体(hypnozoite)が存在するため、プリマキンを併用する。

本症例はParacitemiaが36%であり、アーテスネート静注が速やかに開始された。連日の塗沫モニタリングで治療開始後48時間で0.9%、72時間後には0.1%未満に減少した。

患者が経口摂取可能かつParacitemiaが1.0%未満になり、最後のアーテスネート静注から4時間後にリアメット内服にしてもいいらしい。

アーテスネート投与後に遅発性の溶血性貧血をきたす可能性があり、定期的な採血フォローが必要である。マラリア原虫が排出された後の赤血球が遅れて除去されるため。重症例ほどリスクが高い。

【参考文献】

N Engl J Med 2024;390:549-56.

コメント